삼다소담 홈

홈제주쿰다(제주를 품다)제주 문화 돋보기

제주 문화 돋보기

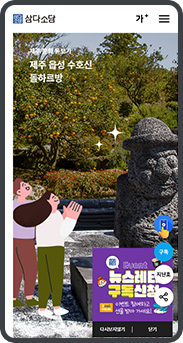

화산섬이 빚어낸 돌의 시(詩),

제주 석문화 깊이 읽기

현무암과 조면암이 빚어낸 제주만의 독특한 석조 문화.

돌하르방의 온화한 미소에서 마을을 지켜온 돌담의 견고함까지,

제주인의 삶과 함께 숨 쉬어온 돌문화의 진면목을 들여다본다.

돌하르방의 온화한 미소에서 마을을 지켜온 돌담의 견고함까지,

제주인의 삶과 함께 숨 쉬어온 돌문화의 진면목을 들여다본다.

글편집실

제주 석상 삼총사 각각의 개성을 말하다

제주를 걷다 보면 어디서든 만날 수 있는 돌조각들.

그중에서도 돌하르방, 동자석, 망주석 은 제주 석문화의 핵심을 이룬다.

같은 현무암에서 태어났지만, 각각의 역할과 의미는 사뭇 다르다.

그중에서도 돌하르방, 동자석, 망주석 은 제주 석문화의 핵심을 이룬다.

같은 현무암에서 태어났지만, 각각의 역할과 의미는 사뭇 다르다.

ⓒ 1999.KOREA HERITAGE SERVICE. ALL RIGHTS RESERVED.

돌하르방은 제주의 상징이자 수호신이다.

현재 47기가 남아있는 이들은 조선시대 관아 입구를 지키며 액운을 막아주는 역할을 했다.

지역에 따라 조금씩 다른 표정을 짓고 있는데, 제주시 21기, 정의와 대정에 각각 12기씩 분포해 있다.

부리부리한 눈과 다문 입, 한쪽 어깨를 치켜올린 모습은 위엄보다는 친근함을 전한다.

현재 47기가 남아있는 이들은 조선시대 관아 입구를 지키며 액운을 막아주는 역할을 했다.

지역에 따라 조금씩 다른 표정을 짓고 있는데, 제주시 21기, 정의와 대정에 각각 12기씩 분포해 있다.

부리부리한 눈과 다문 입, 한쪽 어깨를 치켜올린 모습은 위엄보다는 친근함을 전한다.

COPYRIGHT (c) National Museum of Korea. All rights reserved

동자석은 제주만의 독특한 무덤 석상이다. 육지의 동자석과 가장 큰 차이는 머리 모양과 재질이다.

육지부가 화강암에 두 개의 상투를 튼 모습이라면, 제주 동자석은 현무암과 조면암으로 만들어져 상반신만 조각한 경우가 많다.

특히 머리에 든 기물(器物)이나 손에 든 물건들이 다양해 각각의 개성을 드러낸다.

육지부가 화강암에 두 개의 상투를 튼 모습이라면, 제주 동자석은 현무암과 조면암으로 만들어져 상반신만 조각한 경우가 많다.

특히 머리에 든 기물(器物)이나 손에 든 물건들이 다양해 각각의 개성을 드러낸다.

마을마다 다른 돌담의 표정

제주의 돌담은 단순해 보이지만 지역마다, 용도마다 다른 얼굴을 하고 있다.

송당, 김녕, 한림, 고산, 대정, 가파도, 서귀포, 성산포 등 각 마을의 돌담들은 형태와 색채에서 뚜렷한 차이를 보인다.

쌓기 방식도 다양하다. 바른층 쌓기(성층 쌓기)는 돌을 가로로 일정하게 맞춰 쌓는 방식이고,

막쌓기(허튼층 쌓기)는 크기가 다른 돌들을 자연스럽게 조합하는 방법이다.

다이아몬드식 쌓기는 마름모 형태로 쌓아 더욱 견고함을 추구한다.

바닷가 가까운 낮은 지대와 중산간 지역의 돌담도 차이가 난다.

해안 지역은 염분과 바람을 고려해 더 낮고 촘촘하게, 산간 지역은 높이와 폭을 달리해 지형에 맞게 쌓는다.

특히 제주 돌담의 백미는 메쌓기(모르타르나)로 시멘트 없이 오직 돌의 무게와 균형만으로 쌓는 기법이다.

송당, 김녕, 한림, 고산, 대정, 가파도, 서귀포, 성산포 등 각 마을의 돌담들은 형태와 색채에서 뚜렷한 차이를 보인다.

쌓기 방식도 다양하다. 바른층 쌓기(성층 쌓기)는 돌을 가로로 일정하게 맞춰 쌓는 방식이고,

막쌓기(허튼층 쌓기)는 크기가 다른 돌들을 자연스럽게 조합하는 방법이다.

다이아몬드식 쌓기는 마름모 형태로 쌓아 더욱 견고함을 추구한다.

바닷가 가까운 낮은 지대와 중산간 지역의 돌담도 차이가 난다.

해안 지역은 염분과 바람을 고려해 더 낮고 촘촘하게, 산간 지역은 높이와 폭을 달리해 지형에 맞게 쌓는다.

특히 제주 돌담의 백미는 메쌓기(모르타르나)로 시멘트 없이 오직 돌의 무게와 균형만으로 쌓는 기법이다.

용도별 분류도 흥미롭다. 집 경계를 표시하는 집담, 올레길의 올레담, 밭의 경계를 이루는 밭담,

통시(화장실) 둘레의 울타리까지, 각각의 역할에 맞는 독특한 구조를 갖고 있다.

통시(화장실) 둘레의 울타리까지, 각각의 역할에 맞는 독특한 구조를 갖고 있다.

제주돌문화공원, 석문화의 보고(寶庫)

Copyright©세종학당재단

제주돌문화공원은 제주 석문화의 모든 것을 한눈에 볼 수 있는 공간이다.

설문대할망과 오백장군 테마로 조성된 이 공원은 제주도 탄생 신화와 석문화가 어우러진 특별한 장소다.

설문대할망과 오백장군 테마로 조성된 이 공원은 제주도 탄생 신화와 석문화가 어우러진 특별한 장소다.

Copyright©제주콘텐츠진흥원

야외전시장에는 48기의 돌하르방을 비롯해 액운을 몰아낸다는 방사탑, 제주 대문의 상징 정주석,

무덤을 지키는 동자석 등 제주 석조 문화의 정수가 전시되어 있다.

무덤을 지키는 동자석 등 제주 석조 문화의 정수가 전시되어 있다.

삼다소담 웹진 구독신청

삼다소담 웹진 구독신청 하시는 독자분들에게

매월 흥미롭고 알찬 정보가 담긴 뉴스레터를 발송하여 드립니다. * 개인정보 보호를 위해 이메일 주소 외의 정보는 받지 않습니다.

매월 흥미롭고 알찬 정보가 담긴 뉴스레터를 발송하여 드립니다. * 개인정보 보호를 위해 이메일 주소 외의 정보는 받지 않습니다.

구독신청을 취소하시려면 아래 [구독 취소하기] 버튼을

클릭하신 후 취소 신청 이메일을 작성해 주세요.

클릭하신 후 취소 신청 이메일을 작성해 주세요.

VOL.61 September 2025