보기

제주물 돋보기

- 제주인의 삶, 물허벅 이야기

- 예부터 식수가 귀했던 섬 제주에는 ‘물허벅’이라는 도구를 이용해 먹을 물을 길어 날랐다. 물 항아리를 이고지고 가족들이 먹을 물을 긷고, 잔칫날이라 치면 서로 물을 부조하기도 하면서 그렇게 제주 여인들의 삶 깊숙이 존재하던 제주의 문화유산이다.

- 정리. 편집실, 사진. 국립국악원, 제주관광공사, 제주시청, 한국중앙연구원

물 길어 나르는 여인

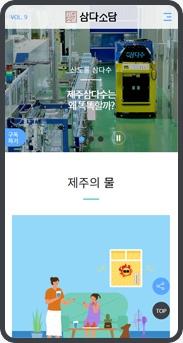

바람, 돌, 여자가 많아 삼다도라고도 불렸던 제주도에 유독 없는 것이 바로 ‘물’이었다. 대부분의 땅이 구멍이 뚫린 현무암으로 덮인 탓에 비가 올 때만 물이 흐르고 대부분은 말라있었기 때문이다. 때문에 집집마다 멀리 용천수나 봉천수를 찾아 물을 길어 물 항아리에 보관해두는 문화가 깊게 자리잡고 있었다. 그리고 이 일은 오롯이 제주 여인들의 몫이었다.

‘물허벅’은 일종의 물동이로 허벅이라는 말은 바가지라는 뜻의 몽골어 ‘허버’에서 유래되었다고 한다. 물을 넣고 운반할 때는 물구덕이라고 하는 대오리(대나무)로 만든 구덕에 넣고 지고 다녔는데 이는 육지와 달리 바람 때문에 쓰러지거나 돌에 걸릴 우려가 있어서 등에 지고 운반하기 위해서이다.

허벅은 소박하고 볼록한 항아리 형태로 용량이 한말 반(약 30ℓ) 정도 들어가며 이때 무게는 30㎏ 정도 나간다. 이 무거운 물허벅을 지고 보통 1km에서 멀게는 2km에 달하는 거리를 걸었다고 하니 얼마나 고된 일이었을지 짐작하기도 힘들다. 이 시절 제주 여성들의 일상에서 제일 고된 일이 바로 물을 길어 나르는 일이라 해도 과언이 아닐 것이다.

소중한 마을의 공동유산

물허벅을 물구덕에 담아 흔들리지 않게 고정하고 ‘물배’라는 끈으로 져서 물을 나르는데, 앞서 말한 바와 같이 그 무게가 무겁고 걸어야 하는 길의 길이도 만만찮기 때문에 물을 긷는 여인들의 걸음은 빨라야 했다. 대부분 밭일이나 바닷일을 하는 중 짬을 내어 해야 했기에 더욱 그러했다.

이처럼 힘들고 고된 일이기에 잔칫날이 되면 물을 부조하는 미풍양속이 생겨난 것. 이 때에도 당시 여인들의 지혜를 엿볼 수가 있다. 각자 집에서 물허벅에 물을 담아서 부조하는 집 항아리에 이를 부을 때 두세 사람의 물허벅을 맞대어 부었다고. 항아리에 물을 부을 때 물허벅을 지고 손 하나 대지 않고 어깨 너머로 거꾸러지게 해서 항아리에 물을 부음으로써 힘도 아끼고 시간도 절약한 것이다.

또 제주 곳곳에 있는 ‘물팡’ 역시 삶의 지혜가 맞닿아 있다. ‘물팡’이란 물허벅을 담은 물구덕을 질 때 사용하는 돌 받침대를 말한다. 무거운 물허벅을 질 때 앉았다 서지 않고 서서 질 수 있게 축조한 구조물이다. 물팡은 물을 긷는 물통과 집안 정지간(부엌) 입구는 물론이고 물허벅이 이동하는 행도를 따라 설치되었다. 덕분에 무거운 물허벅을 지고 벗기 편해지고, 잠깐이나마 휴식도 취할 수 있었다. 이처럼 물허벅, 물구덕, 물팡 모두 서로를 배려하고 함께 공유하는 소중한 마을의 공동유산인 셈이다.

삼다소담 웹진 구독신청

*개인정보 보호를 위해 이메일 주소 외의 정보는 받지 않습니다.

삼다소담 웹진 구독취소

[구독취소] 버튼을 눌러주세요.