삼다소담 홈

홈제주쿰다(제주를 품다)제주 문화 돋보기

제주 문화 돋보기

음식에 이야기를 담다

: 제주 해녀의 부엌

바닷속 삶의 무게를 담아내는 밥상이 있다.

그저 맛있는 음식을 넘어서, 한 세대 여성들의 이야기를 마주하게 되는 공간.

제주 해녀의 숨결이 깃든 그곳, ‘해녀의 부엌’으로 들어가 본다.

그저 맛있는 음식을 넘어서, 한 세대 여성들의 이야기를 마주하게 되는 공간.

제주 해녀의 숨결이 깃든 그곳, ‘해녀의 부엌’으로 들어가 본다.

글편집실

사진해녀의 부엌

물속에서 삶을 일군 사람들

해녀의 부엌 종달점 (https://haenyeokitchen.com/) | 제주시 구좌읍 해맞이해안로2265

제주의 해녀는 바다와 가장 가까운 거리에 살아온 여성들이다. 산소통 없이 물속으로 들어가, 물질로 하루를 시작하고 끝내는 사람들.

바닷속은 늘 예측할 수 없는 공간이고, 그들은 늘 생과 마주하며 일해왔다.

해녀가 된 이유는 각기 다르다. 가족을 먹여 살려야 해서, 어머니의 길을 이어서, 혹은 선택지가 없어서. 그러나 공통된 건 ‘쉬운 삶’은 없었다는 점이다.

바다는 누구에게도 안전하지 않았고, 그 속에서 여성으로, 가장으로, 생업인으로 버텨야 했다.

이야기를 가진 사람들. 그러나 이들의 목소리를 마주할 기회는 많지 않았다. 그 오랜 시간이 말보다 숨소리로 전해졌기 때문이다.

위판장에서 극장으로, 해녀의 부엌이 열린다

종달리 해안가, 한때 생선 경매가 활발하던 활선어 위판장이 있었다. 그러나 어촌의 쇠퇴와 함께 이 공간도 점점 잊혀져갔다.

인적이 드문 창고가 된 그 자리에, 청년 예술인들이 들어섰다. 이들은 해녀의 삶을 기록하고 보여줄 수 있는 새로운 형식을 고민했다.

그 결과, 해녀의 실제 이야기를 무대에 올리고, 그 손으로 채취한 해산물을 식탁에 올리는 극장식 레스토랑 ‘해녀의 부엌’이 탄생했다. 이곳은 공연장과 식당, 교실과 인터뷰 공간이 한 데 모여 한 사람의 삶을 온전히 전할 수 있는 하나의 장치처럼 작동한다.

01. 해녀의 이야기

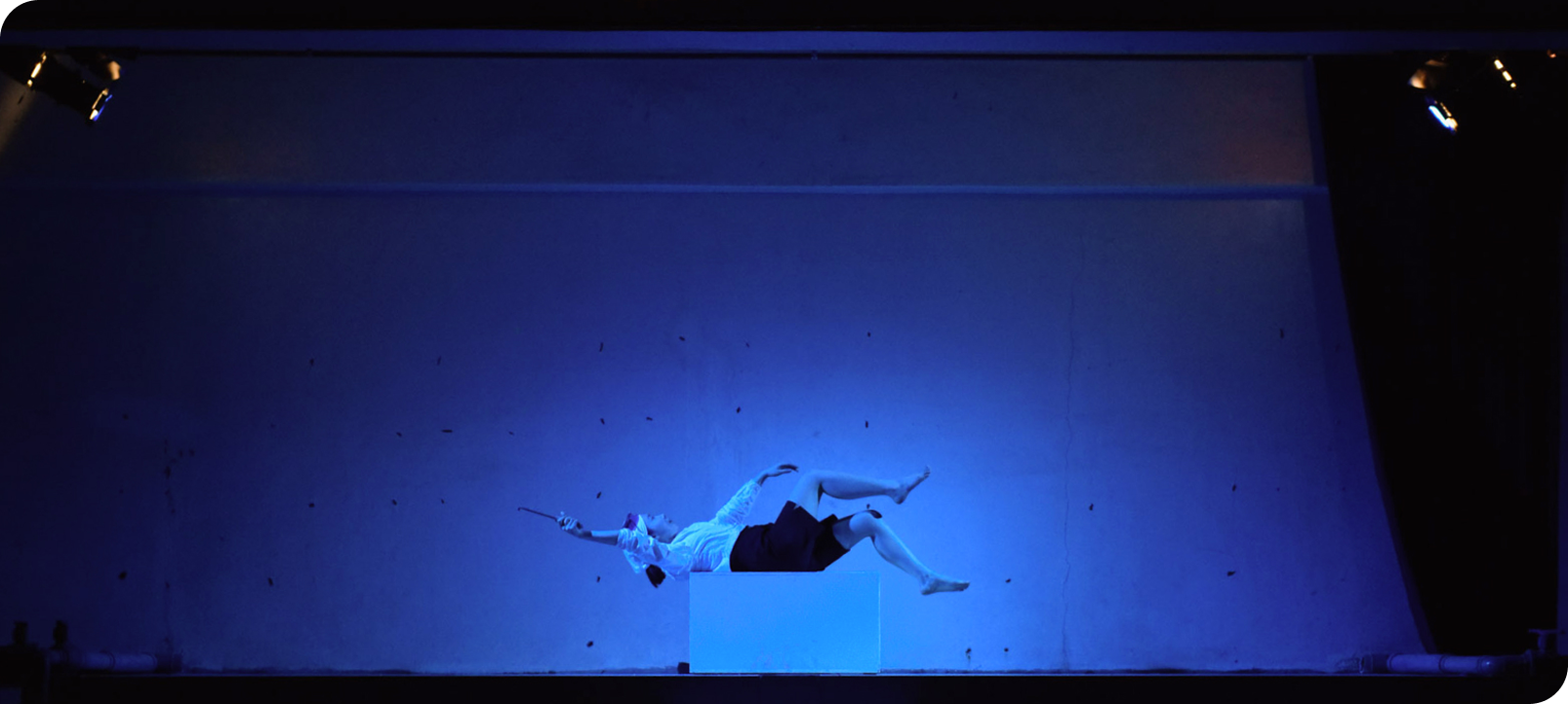

이야기의 시작은 연극이다. 무대에 오르는 건 실제 해녀의 삶에서 나온 사연들이다.

대를 잇는 해녀 집안, 가족의 생계를 위해 선택된 물질, 숨을 참고 일하고, 기억은 깊게 남기는 삶.

극적인 장면은 없다. 대신 그 자리에 묵직한 현실이 있다.

공연은 짧지만 밀도 있게 진행된다. 관객은 꾸며낸 대사가 아니라 살아낸 말들을 듣게 된다.

대를 잇는 해녀 집안, 가족의 생계를 위해 선택된 물질, 숨을 참고 일하고, 기억은 깊게 남기는 삶.

극적인 장면은 없다. 대신 그 자리에 묵직한 현실이 있다.

공연은 짧지만 밀도 있게 진행된다. 관객은 꾸며낸 대사가 아니라 살아낸 말들을 듣게 된다.

02. 해산물 이야기

공연이 끝난 뒤, 해녀가 등장해 당일 준비된 해산물을 하나하나 소개한다.

뿔소라, 군소, 성게, 통, 우뭇가사리.

단순히 종류를 나열하는 것이 아니라 “이건 숫놈, 이건 암놈”, “군소는 손질이 어렵지만 무치면 별미”

같은 경험에서 비롯된 실용적인 정보가 이어진다. 별도의 강연 형식은 없다.

테이블 위에서 손에 들고 보여주고, 대화하듯 설명한다.

정보보다 중요한 건, 그 해산물을 다루는 사람의 ‘몸의 기억’이다.

뿔소라, 군소, 성게, 통, 우뭇가사리.

단순히 종류를 나열하는 것이 아니라 “이건 숫놈, 이건 암놈”, “군소는 손질이 어렵지만 무치면 별미”

같은 경험에서 비롯된 실용적인 정보가 이어진다. 별도의 강연 형식은 없다.

테이블 위에서 손에 들고 보여주고, 대화하듯 설명한다.

정보보다 중요한 건, 그 해산물을 다루는 사람의 ‘몸의 기억’이다.

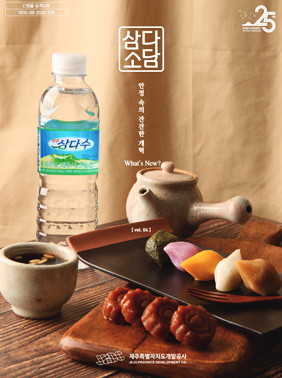

03. 밥상 이야기

클래스가 끝나면 정찬이 나온다.

모든 메뉴는 해녀가 직접 채취한 해산물과 인근에서 나는 제철 채소로 구성된다.

톳흑임자죽, 갈치조림, 뿔소라꼬지, 군소무침, 우뭇가사리 양갱

접시에 담긴 것은 음식이자 해녀의 하루다.

공연과 클래스에서 이어진 이야기들이 비로소 식탁 위에서 조용히 정리된다.

모든 메뉴는 해녀가 직접 채취한 해산물과 인근에서 나는 제철 채소로 구성된다.

톳흑임자죽, 갈치조림, 뿔소라꼬지, 군소무침, 우뭇가사리 양갱

접시에 담긴 것은 음식이자 해녀의 하루다.

공연과 클래스에서 이어진 이야기들이 비로소 식탁 위에서 조용히 정리된다.

해녀라는 존재를 마주하는 한 방식

‘해녀의 부엌’은 단순한 문화공간이 아니다.

사라져가는 생업과 지역의 기억,그리고 한 세대 여성들의 이야기를 지금, 이곳에서 다시 연결하는 시도다.

묵묵히 물질해온 삶,그 삶을 말하는 자리. 이곳에서 음식은 수단이 아닌 매개다.

이야기는 먹는 것이 되고, 밥상은 하나의 기록이 된다.

사라져가는 생업과 지역의 기억,그리고 한 세대 여성들의 이야기를 지금, 이곳에서 다시 연결하는 시도다.

묵묵히 물질해온 삶,그 삶을 말하는 자리. 이곳에서 음식은 수단이 아닌 매개다.

이야기는 먹는 것이 되고, 밥상은 하나의 기록이 된다.

삼다소담 웹진 구독신청

삼다소담 웹진 구독신청 하시는 독자분들에게

매월 흥미롭고 알찬 정보가 담긴 뉴스레터를 발송하여 드립니다. * 개인정보 보호를 위해 이메일 주소 외의 정보는 받지 않습니다.

매월 흥미롭고 알찬 정보가 담긴 뉴스레터를 발송하여 드립니다. * 개인정보 보호를 위해 이메일 주소 외의 정보는 받지 않습니다.

구독신청을 취소하시려면 아래 [구독 취소하기] 버튼을 클릭하신 후

취소 신청 이메일을 작성해 주세요.

취소 신청 이메일을 작성해 주세요.

VOL.58 June 2025